落語 悋気の火の玉(りんきのひのたま)

遊女を身請けして根岸に妾宅を与えた花川戸 橘屋の旦那

そのことは本妻の知るところとなり 本宅に帰るたびに「ふんっ」と冷たくされてしまう。

そうなると自然に本宅からは足は遠のき、妾宅の方へ行ったきりになってしまう。

悋気(嫉妬)に耐え切れなくなった本妻は「遊女あがりの女め!」と呪いの藁人形を妾に見立てて五寸釘を打ち付ける

それが根岸の妾の耳に入り「ならば先にこちらが取り殺してやる!」と相手が五寸ならこちらは六寸と釘を打ち始める

これがまた本妻の耳に入り

本妻:

「ではこちらは七寸」

さらに妾の方は

妾:

「負けるか八寸」…

キリのない争いの末 ついにお互いの念願叶い同じ日に亡くなってしまった…同じ日にふたつも葬式を出さないといけない橘屋の旦那

旦那:

「なまんだぶなまんだぶ二人とも成仏しておくれ」

と弔ったもののお互い恨みを持って死んだのだから成仏なんてするわけがない。

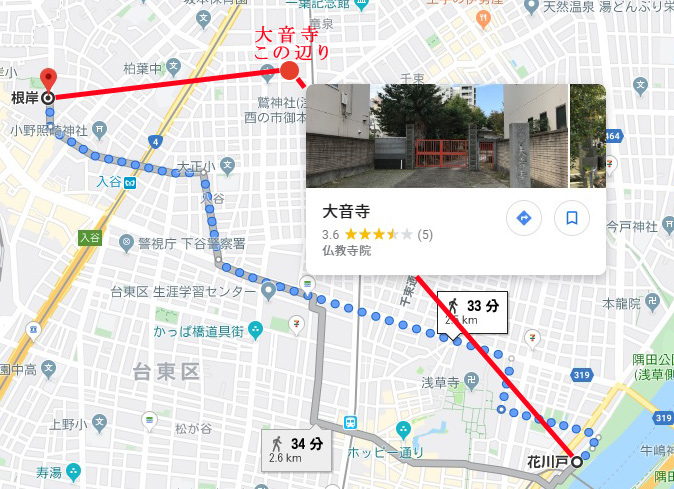

本妻の火の玉が花川戸の橘屋から根岸に向かって飛び、根岸の方からもお妾の火の玉が向かってきて、大音寺の上空でぶつかり火花を散らす

困った旦那が住職に相談すると

住職:

「あなたがちゃんと二人と話をしなさい。落ち着いたところで読経をして成仏させよう」

大音寺に向かうと旦那のところへ火の玉がふわりと寄ってくる。方角からすると、妾の火の玉のようだ

旦那:

「よくきてくれた まあ一服しながら話そう」

と妾の火の玉から火をもらって話し始める

旦那は妾に優しい言葉をかけ、このような目に合わせてしまったことを詫びると火の玉は納得したように消えていく

すると今度は橘屋の方から火の玉がもう一つ 物凄い勢いで飛んでくる どう考えても本妻のものだ

またタバコが吸いたくなった旦那は本妻の火の玉から火をもらおうとするが

本妻の火の玉:

「私のじゃおいしくないでしょ!ふんっ」

落語 悋気の火の玉(りんきのひのたま)火の玉の合流地点について

落語 悋気の火の玉について

大音寺は台東区竜泉に実在するお寺で周辺には髪飾りや提灯を商うお店が並び江戸の風情が残る場所です。

火の玉がぶつかりあった大音寺 きっと物凄い音がしたでしょう 名前がいいです笑

ただ地図を見てみると、お互い出発点から合流地点大音寺までは最短距離ではなく、少々逸れています。また根岸-大音寺間の距離は花川戸-大音寺間の半分程度です。

それだけ本妻の火の玉の勢いが凄かったということでしょうか(笑)

その他の女性の幽霊が出てくる噺

-

-

落語 お菊の皿(皿屋敷)のあらすじ どこにあるのかお菊の井戸

落語 お菊の皿(皿屋敷) 町内のヒマな若い衆がご隠居の元をたずねる。目的は「今度皆で肝試しをしたいが どこかに怖いものはないか?」というもの。 肝試しということならうってつけの場所があるとご隠居は少し ...

続きを見る