落語 御神酒徳利

江戸の大きな旅籠で大掃除の最中に、主人の先祖が将軍家より頂いた家宝の御神酒徳利がなくなった。

葵のご紋入りの大切な品物なので旅籠の使用人一同大騒ぎ

ただ原因は番頭の善六がうっかり水がめの底に入れておいたのを忘れていただけ。

主人に一度うっかり「存じません」といってしまった手前、今更言うのも決まりが悪く正直に言い出しかねていると

易者の父親を持つ女房が

女房:

「おまえさんの占いでわかったことにすればいい 筮竹だと手元があやしいから道具はソロバンにしときな」

と秘策をさずけてくれた

店に戻りソロバンをパチパチと鳴らして占いの真似事をして

善六:

「ソロバンに卦が出ました。水に関係ある場所でしょう」

自分が置いた徳利なので、もちろん言ったとおりの場所から徳利は発見される

主人は大喜びで大宴会を催すが、これを聞きつけて泊り客の豪商鴻池屋の番頭がやってきた

鴻池番頭:

「主の娘が長患いで苦しんでいます。いかなる名医も匙を投げました。こちらの先生にぜひ大坂へ来ていただきたい」

と頼み込む

善六は家に帰って女房に相談すると

女房:

「父親から易者の本を借りてあげるから行って来な。なんとかなるから」

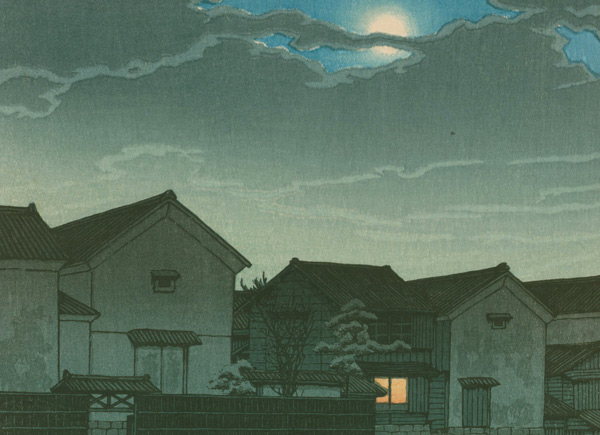

と背中を押され、東海道を西へ急ぐと神奈川宿で事件に出くわす

なんと武士の財布が盗まれて、宿屋の者に疑いがかかっているという。

占いの能力を知った宿屋の主人に頼まれて大いに困る善六

プレッシャーに耐えられず、夜逃げをしようと思ったところで宿屋の女中が善六に罪を告白する

女中:

「盗んだのは私です。えらい易者の先生がお見えと伺いもう逃げられないと思い…わたしが捕まると病気の父が…」

涙ながらに打ち明ける女中に財布の隠し場所を聞くと壊れかけた稲荷の床下にあるという

翌朝ソロバンに卦が出たことにして財布を発見。礼金の一部を女中に渡して開放した。

武士:

「これは荒れ果てた稲荷の祟り」

と武士は費用を出してお宮の修繕を宿屋の主人に頼む

善六はここもなんとか切り抜けてついに大坂に到着

しかし、元々占いの腕はさっぱりだし、医者でもない。どうしようもないので水垢離をはじめる善六

すると夢枕に老人が立つ

老人:

「おまえのおかげでお宮が修復され、大変ありがたいことだ。鴻池の娘を治す方法を教えてやろう」

はっと目覚めて、老人に言われたとおり柱の下を掘ると観音像が出てきた

善六:

「この観音像のために社を作り奉りなさい。さすれば娘の病は治るであろう」

ソロバンに卦が出たことにして善六が教えると、娘はみるみるうちに回復した

喜んだ鴻池屋は善六に莫大な礼金を差し出す

受け取った礼金ではじめたのは元の商売の旅籠

旅籠の主人になった善六は大金持ちに。

ソロバン占いで成功しただけにケタ違いに暮らしぶりはよくなったという。

落語 御神酒徳利 番頭の役割について

落語 御神酒徳利について。

江戸時代、大店への就職は10歳前後に丁稚として住み込みで入り、実地教育を受け、18歳になると元服して手代という身分になりました。

その頃、前髪を剃り上げる商家スタイルとなります。

手代ではまだ住み込みの状態です。番頭に昇進するのは三十代半ば頃で、なれるのは競争に勝ち残った一握りの者でした。

番頭は現代で言うと部長クラスあたりでしょうか。番頭になると店から出て自分の家から通いで勤めるようになり、結婚できるようになります。

(逆に言うと三十代半ばまで所帯を持つことができなかった)

店の経営権は主人のものですが、番頭は日々の営業や人事を取り仕切るかなり重要なポストです。

噺の中に出てくる少し抜けていて、おかみさんに頼りきりの善六ですが、大きな旅籠の番頭ということは実はエリートと言えます。

他にもちょっと抜けた番頭が出てくる噺

-

-

落語 質屋蔵のあらすじ オチの流される~利上げせよの意味は?

落語 質屋蔵 伊勢屋の質草を預かる蔵に怪奇現象が起こるという噂が立つ。本当かどうかわからないが 放っておいては店の信用にかかわると大旦那は番頭を呼び出した。 怪奇現象は夜中に起こるそうなので番頭に見張 ...