落語 松山鏡

松山村に住む正直なことで評判な正助

その評判は殿様の耳に入り 殿様はぜひ会いたいという

会ってみると なるほど評判通りの正直者。それに加えて大変な親孝行 亡くなった父親の墓参りを20年間欠かしたことがない

殿様は感心して「褒美を取らそう」ということになった

「何か望むものはないか?」と聞く殿様に対し正助は「亡くなった父親に会いたい」と言い出した

困った殿様だったが ある案を思いつく

殿様:

「正助 おまえは亡くなった父親と似ておるか?」

正助:

「そっくりでございます」

殿様:

「よし正助 父親に合わせてつかわす」

そういうと殿様は家来に大きな箱に入った鏡を持ってこさせる

殿様:

「正助 箱を開けてみよ」

正助が箱を開けると 亡くなった父親とそっくりの自分の顔が写る

鏡など見たことのない正助は父親に再会できたとすっかり信じ あまりの嬉しさに泣き崩れてしまう

殿様:

「正助 それはおまえへの褒美だから他人に見せるではないぞ」

大喜びで鏡の入った箱を家に持ち帰る正助

他人に見せるなという言いつけを守った正助は 鏡を二階に隠し 毎日父親(と思っている自分)に話しかける

それを怪しんだのが正助の女房 「夫が二階でコソコソ誰かと話をしている」

正助が留守の間に二階の箱を開けてみる女房

女房の方も鏡なんて見たことがないので、鏡に映る自分の姿を見て、正助が女を隠していたと勘違いして怒り心頭

女房:

「この女狐め!」

と怒鳴ると相手も怒鳴り返してくるもんだから収拾がつかない

そこへ正助が帰ってきたものだから女房は食ってかかる

女房:

「女を囲ってただな!」

正助:

「何を言うんだ あれはとっつぁまだ」

二人の話は平行線で埒が明かない。そこへ騒ぎを聞きつけた尼さんが仲裁に入った

「おんなだ!」「とっつぁまだ!」と二人の話が全然違うので困ってしまう尼さん

尼さん:

「いいでしょう 私が確かめてきましょう」

二階へ真実を確かめに行く尼さんだったが、彼女も鏡を見たことがない

箱を開けると女の姿が…

なるほどと一階にいる二人に結果を伝えに行く尼さん

尼さん:

「二人ともケンカなどしなくていい 中の女も決まりが悪いと尼になったよ」

落語 松山鏡オチの尼さんが言った言葉の意味

落語 松山鏡のオチの解説

江戸時代の女性の僧侶いわゆる尼さんは結婚はしていませんでした。「鏡の中の女は髪を反り仏門に入る(尼僧になる)ことで夫婦喧嘩の火種を作ったことを反省してるみたいですよ」という意味のオチ

登場人物の3人が鏡というアイテムの存在を知らないことで引き起こされるドタバタ劇でした(笑)

落語 松山鏡 余談死んだ人に会わせてください!ちょっと怖い話

この噺とはちょっとニュアンスが違いますが、昔々死んだ人を返せ!と訴え続けた人がいました。

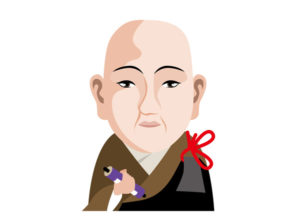

時は戦国時代の末期 登場人物は「愛」の兜でも有名な直江兼続。(慈愛に満ち溢れていたからではなく、愛染明王というごつい表情の明王から一文字とって「愛」です)

彼の家臣が下人(住み込みの召使い)を些細な理由で切り捨ててしまいます。家臣はそのことを反省し上司である兼続は下人の家族に謝罪と賠償をするように手配をしました。

しかし下人の家族は納得せず「死んだ者を返してほしいと」訴え続けます。兼続は下人の家族たちに「返せと言われても どうすれば死んだ者が帰ってくるのか?」と尋ねると家族も「そんな方法は知らないが、とにかく返してほしいと」訴えをやめません。

すると兼続は

「では、おまえたちあの世に迎えに行ってまいれ」と家族三人を切り捨ててしまいます。

兼続のこの処置に以降誰も文句をいうものはいなくなったといいます。

飴と鞭 たまにはキレることも必要なんでしょうか…ちなみに実話かどうかは諸説ありますが…