落語 たがや

両国橋は花火見物の客でごったがえしている。その混雑の中へあろうことか馬に乗った侍と共侍たちが通りがかった。

ただでさえ身動きの取れない橋の上を侍の一団は町人たちをかき分けて通り抜けようとする。

町人たちは大迷惑。皆が眉をひそめているが 相手は刀を持った侍たち。おおっぴらに文句を言えるはずもない。

時を同じくして、武士の一団と反対側から、大きな道具箱を担いだたが屋も橋の上に入り込んできた。

両者見物客を押しのけるようにして橋の中央でかち合い、運の悪いことにたが屋の道具箱に収められていた巻き竹がシュッと伸びて馬に乗っていた侍の笠をはじき飛ばしてしまう。

共侍が無礼者と刀に手をかける。

たが屋:

「それはご勘弁を私が死んだら目の不自由な母親が路頭に迷わなければなりません」

共侍:

「ならん。この二本を差しているのが目に入らぬか」

共侍の態度にたが屋が激昂して啖呵を切る

たが屋:

「二本差が怖くて田楽が食えるかよ。うなぎを見ろい、四本も五本も差してあらあ」

共侍が刀の柄に手をかける。たがやの命もここまでかと思われたが、共侍の刀がうまく抜けずにつっかえている。

その隙にたが屋が殴りつける。落とした刀を拾うやいなやたが屋が共侍を切りつける。

どっと倒れる共侍。

野次馬:

「いいぞ!たが屋!」

野次馬たちがたが屋に声援を送ると馬上にいた侍が馬から降りて、共の者に持たせていた槍を受け取り

侍:

「成敗してくれる!まいれ!」

たが屋:

「なんだと!さあ来い!」

お互い武器を構えて対峙する侍とたが屋だが今度ばかりは たが屋も絶体絶命。野次馬たちも息を飲む。

いざ!と侍が槍を一直線にたが屋に向かって突き立ててくるが、すんでのところでたが屋はそれをかわし素手で柄(つか)の部分を掴む。

侍は槍を放して腰に差した刀に手を掛け 居合の要領で抜き様に切ろうとしたが、たが屋の方が一瞬早く…

侍の首が天に向かってポ~ン

見ていた野次馬たちは思わず

野次馬:

「おっ!上がった上がった!た~がや~」

落語 たがや 江戸時代の花火について

落語 たがやについて。

現在では7月の終わりに行われる隅田川の花火大会。江戸時代は旧暦の五月二十八日の川開き日に花火が上げられていたのが始まりとされます。

五月二十八日から八月二十八日までの川開きの期間は隅田川で泳いだり周辺の店の夜間営業が許可されたいへん賑わいました。

花火の掛け声で有名な「たまや~」や「かぎや~」は花火屋の屋号で初日と打ち止めの花火を請け負っており、川の上流側から玉屋、下流側から鍵屋が打ち上げていました。

しかし玉屋は天保14年(1843年)に失火を起こしてしまい江戸から追放されましたが、なぜか掛け声だけは残る結果となっています。(むしろ鍵屋とコールする人の方が少数派のような気がします)

たが屋という職業について

侍の首が飛んで「た~がや~」はなんともシュールなラストですが

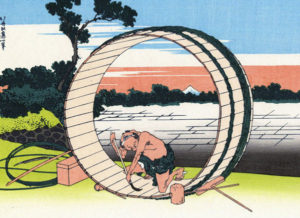

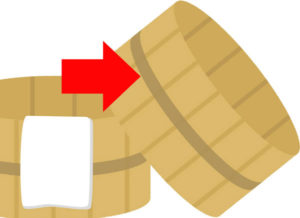

たがというのは桶の形を保つために回りから締めるために巻かれる竹で編んだ枠のこと。

細長い板を並べて、竹のたがで締めて盥(たらい)や風呂桶は作られました。そうしたものを作る職人は「桶結師」とか「桶大工」などと呼ばれました。

緊張や縛られていたものが解けて羽目を外してしまうことを「箍を外す」というのでもお馴染みです。

登場するたが屋は箍を巻く専門の職人だったか、桶屋だったのかは少し謎が残ります。