落語 花筏

ある日 提灯屋の主人の元に相撲部屋の親方が訪ねてくる

提灯の注文だと思った主人だったが、そうではなく親方は頼みがあるという

頼みというのが変なもので、部屋の力士一同 水戸へ地方巡業へ赴くことになったのだが、看板大関である花筏(はないかだ)が大病を患って巡業に出られない

数年に一度の巡業に看板大関が行けないとなると、興行主も村の者たちもがっかりだ

「相撲は取らなくてもいい 顔だけでも見せてくれないか」という興行主の頼みだが、花筏は歩くこともままならない

そこで見た目や背格好の似ている提灯屋の主人に白羽の矢が立ったというわけ

提灯屋:

「そんな無茶なお願いされても相撲なんてやったことがないし、もし偽物だとバレたら大変なことになりますよ。私はお断りです」

親方:

「なに心配なんていらないさ。花筏本人を見たことのある者なんていないだろうバレるわけがない

おまえさんは紋付き袴姿でドンと座っててくれればいい。酒もいくら飲んだってかまわないよ」

座っているだけでいい上に酒はいくら飲んでも構わないという好条件に喜んで代役を引き受ける提灯屋の主人

巡業先では言われた通り堂々と座ってやり過ごしていたが、少し風向きが変わってくる

興行主:

「明日は千秋楽です。なんとか村の若い者に胸を貸すつもりで花筏関にも相撲を取ってもらえませんか?」

親方:

「お知らせしたとおり花筏は大病を患っておりまして」

興行主:

「宿の者がいうには、花筏関は酒を毎食1升飲むそうですが…」

元気なことがバレてしまっており、断り切れなくなった親方は主人にわけを話すと案の定 「約束が違う」と文句をいい始める

親方:

「なに心配はいらないさ。勝とうとせずに最初だけ強くぶつかってごろんと転べばいい

そうすれば見物人は花筏は若者に花を持たせてくれたんだと勝手に解釈するし、おまえさんもケガをしなくてすむ」

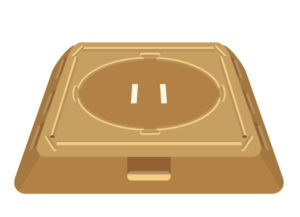

策を授けられてしぶしぶ相撲を引き受ける提灯屋の主人。翌日見物人は花筏の登場に大歓声

気が弱い主人は土俵に上がったものの相手を見ることができない。下を向きながら「南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏…」小声で念仏を称える始末

それを聞いた相手力士は

相手力士:

「なぜ念仏を?もしや花筏は俺を殺す気では?」

相手力士もだんだん怖くなってくる。

そうこうしている間にはっけよいのこった!軍配が返った

勝負が始まったがお互いが腰が引けているから なんともおかしな立ち合いになる

花筏のフリした主人は親方のアドバイス通りドーンと強く当たろうとする

相手力士は怖いから 勢いよく突っ込んでくる花筏(主人)を見て腰が引けてしまい体が当たる前に土俵下にゴロン

その勝負を見て見物人たちは大歓声!「さすがは花筏たったの一張りでゴロンだ!」

張りがうまいのは当たり前 提灯屋ですから

落語 花筏看板力士がなぜ横綱ではないのか?

落語 花筏について

落ちは相撲の張り手と提灯の骨組みに紙を貼る作業をかけたもの。提灯貼りは細やかな作業で正反対なのもギャップが面白いところです。

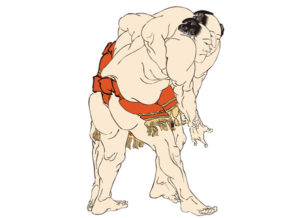

看板大関の花筏 部屋の看板なのになぜ大関なのか?部屋に横綱が在籍してなかったというわけではなく、江戸時代、相撲番付の最高位が大関だったからです。

横綱と言うのは一種の名誉的な称号で、亡くなってから贈られた力士もいる一方、雷伝為衛門のように無類の強さを誇っても任命されなかった力士もいます。

ちなみに噺の中の花筏とは 水の上に散った花びらが水面を覆い すべるように流れていく様子でなんとも風流な四股名と言えます

他の相撲関連の噺。なぜか親方まで土俵に上がっていますがなぜ?

落語 阿武松(おうのまつ) 京橋の武隈という親方の元へ能登の国から若い者が手紙を持って尋ねてきます。 親方が開いてみますと名主からの紹介状。さっそく若者の身体を検め「いい体格だ」ということでめでたく新 ...

落語 阿武松(おうのまつ)のあらすじ 大関が最高位だった江戸時代の番付