落語 初天神

大工の熊五郎が一人で初天神に出かけようとするが、女房に倅の金坊を連れていけと言われてしまう。

しぶしぶ連れていくことになった金坊に熊五郎は

熊五郎:

「いいか?一つ約束しろ。今日はあれを買えこれを買えと言っても何も買わないからな」

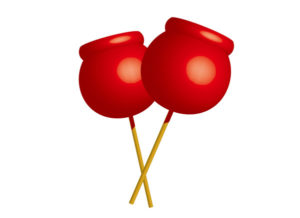

と釘を刺したのはいいが、金坊は熊五郎と違って小利口者。上手く丸めこまれて 結局飴を買わされてしまう。

飴を食べ終わると今度は凧を買ってくれと騒ぎ始める。大勢の人が見ている前で泣き喚くものだから熊五郎はたまらない

とうとう折れて一番小さい凧を買おうとするが、凧屋の主人にもまたまたうまく丸め込まれて 大きい凧を買わされてしまう

「なんて日だ 金坊なんて連れてくるんじゃなかった」と後悔する熊五郎の隣で凧を持ってはしゃぎまわる金坊

熊五郎:

「おい 凧を貸しな おまえみたいな素人がもってると破れちまう」

手本を見せてやると空き地で凧を上げ始める熊五郎だったが、金坊よりも凧上げに熱中しだす始末

金坊:

「ねえ おとっつあん代わっておくれよ」

熊五郎:

「うるせえ 邪魔だ素人は引っ込んでろ」

金坊は涙声になりながら

金坊:

「こんなことなら おとっつあんなんて連れてくるんじゃなかったよ」

初天神と縁日について

縁日が舞台の噺。縁日と聞くと露天が並ぶのを思い浮かべてしまいますが、本来は特定の神仏や僧侶とご縁が深い日のことをいいます。

※神社仏閣で縁日に人が集まるのを当て込んで露天が並んだのが誤解の始まり(笑)

例えば不動明王は毎月28日、弘法大師は毎月21日というように縁日は決まっており、天神=菅原道真公は25日、その年の最初の天神の縁日ということで一月二十五日は初天神と呼ばれました。

今も昔も変わらないのが、信心のために縁日にお参りに行くのではなく、娯楽メインでお参りに行ってしまうところでしょうか。