落語 火事息子

火事好きが高じて町火消しになりたいという質屋の若旦那。

大旦那は一人息子にそんなに危ないことはさせられないと、方々に手を回してそれを阻止したのだが、あろうことか火消し屋敷に入り込み臥煙(定火消し)になってしまった。

臥煙は伊達男ではあるがヤクザ者も多く堅気とは見なされない立場

かわいい一人息子には違いないが勘当することとなってしまった

ある年の冬、大旦那の店の近所で火事が出て店の方にも火の粉が飛んでくる。

旦那は品物を預かっている蔵に火事を防ぐための目塗りがしてないことを心配する。体裁だけでも蔵の扉や窓の隙間を塗り固めておかないと質屋としての信用にかかわる。

だが目塗りを言い付けられた番頭は高いところが大の苦手。下で土をこねて上にいる番頭に放り投げるが、目塗どころか辺り一面が泥まみれに。

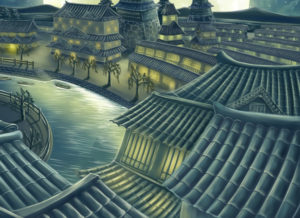

なかなか作業がはかどらず、困っていることろへ屋根から屋根を飛んでさっそうと火消し職人が駆け付けた。

火消は番頭の帯をといて壁の折れ釘にひっかける。これで両手が使えるようになり、火消しの段取りで目塗も無事に終えることが出来た。

やがて風向きが変わり、火事騒ぎはひと段落で旦那ほっとした様子。

番頭:

「旦那様、先ほどの火消しの方を引き留めてございます」

旦那:

「それはよく気が付いてくれた。おまえは地面にいると役に立つねえ」

番頭:

「ただあちらが旦那様にお会いするのが面目ないそうで」

旦那が火消しに会ってみると、冬なのに法被一枚、全身に彫物が入れてある。どう見ても町火消しの所属ではなく臥煙だということがわかる。

火消しの正体は勘当した若旦那だったのだ。旦那は若旦那との再会に嬉しさもあったが厳しい態度を崩さない。他人行儀に挨拶をする。

旦那:

「あなた様のおかげで大事な蔵を守ることができました。ありがとう存じます」

若旦那:

「こんなこと言えた義理ではありませんが、出火元が近く思わず飛んで参りました。旦那様におかわりないようでお慶び申し上げます」

母親は若旦那の冬なのに法被一枚の姿を見て、着物をやりたいと言うが、旦那は勘当した意地があるから素直な態度で接することが出来ない。

旦那:

「着物なんかその辺に捨ててしまいなさい。誰が拾ったって文句なんてないから」

母親:

「じゃあ小遣いも50両ほど、それから黒紋付も捨てましょう」

旦那:

「そんなもの捨ててどうするんだい」

母親:

「火事のおかげで会えましたから、火元にお礼にやりましょう」

落語 火事息子江戸時代の町火消しと定火消しについて

落語 火事息子の解説

まずちょっとわかりにくいオチの部分についてですが、火事があると通常 火元や周辺の家に火事見舞いに伺います。この噺では火事のおかげで息子と再会できたので、そこへ黒紋付を着せてお礼に行かせましょうというのがおかしなところ。

「あなたの家の火事のおかげで親子が再会できました。ありがとうございます!」と言われても火元の人はわけがわかりませんね。ちょっと考えオチでしょうか(笑)

江戸時代 火消しとはいうものの水を使った消火活動よりも主に行われていたのは火元付近の建物を壊して延焼を防ぐ破壊活動でした。

建物を壊すということで町火消しには鳶の頭や大工を中心に一般の町人が参加していました。対して定火消しは旗本が中心、火事のない時は博打をしたり押し売りをしたりアウトローなイメージの強いもので一般の人たちには敬遠される存在でした。

若旦那が町火消しになることを許せば商売をしながら、火事が起これば消火活動ができたので勘当という事態にはならなかったものと思われます。

落語火事息子 余談蔵の目塗りについて

噺の中に出てくる目塗とは土蔵の窓や扉につちの塊を塗って内部に火が回らないようにする防火活動。商品を多く扱う大店や他人の品物を預る質屋などで行われました。

江戸時代 庶民の住んでいる長屋は木や紙で出来ていて燃えやすいのに対し、蔵は土壁で出来ていたため、耐火性能は優れていた方だとは考えられますが、風雨によるひび割れやネズミによる破損等定期的な修繕が欠かせませんでした。

長屋に住む庶民の家にはほとんど物がなく、布団や着物などを季節ごとに質屋から受け出す者もいたため、質屋の蔵が燃えるようなことがあれば面目は丸潰れ。重要な作業だったと言えます。

-

-

落語 味噌蔵のあらすじ 防火対策の目塗りとは?

落語 味噌蔵 ケチで有名な商屋の旦那の奥さんに男の子が生まれたというという知らせが里から届く さあ里帰りしている奥さんのもとへ出立しようと用意をする旦那 ただケチな旦那は店のことが気になって仕方がない ...