落語 ぞろぞろ

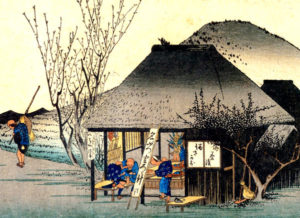

少々荒れ果てたお稲荷さんの隣で茶屋を営んでいる老夫婦。茶屋だけではたいした儲けにならないので駄菓子や草鞋(わらじ)などの雑貨も扱って細々と暮らしている。

夫婦は貧しいながらも信心深く毎日お稲荷さんの掃除も欠かさないし、お供え物をして手を合わせている。

ある日お参りを終えて店に戻ると急に雨が降ってきた。急な雨だったものだから後から後から雨宿りさせて欲しいとたくさんの人が店に入ってくる。

するとただ雨宿りさせてもらったのでは悪いからと菓子や雑貨が売れるし、足元がぬかるんでるからと草鞋もどんどん売れていく。

お婆さん:

「ここ何年も売れ残ってた草鞋が全部売れてしまったよ。これもお稲荷さんのご利益かねえ」

と二人で喜んでいると、近所に住んでいる熊五郎がやってきた。

熊:

「これから遠出をするんで草鞋を売ってくれないか?」

お爺さん:

「すまない熊さん。来るのがわかってたんなら一足取っといたんだが、珍しいことに売り切れたんだ」

熊:

「ん?あそこに下がってるのは草鞋じゃないのか?」

よく見ると売り切れたはずの草鞋が天井からぶら下がっている。「思い違いだったかな?」とお爺さんが草鞋をひっぱると、新しい草鞋がゾロゾロっと出てきた。

熊五郎が帰った後も、お客が来るたびに引っ張れば新しい草鞋がゾロゾロいくらでも出てくる。これが評判になってお客が次々と来るようになり店は大繁盛。

お稲荷さんも「ご利益がある」とみんながお参りしたり寄進したりするものだから、荒れ果てた姿からすっかり立派なお堂が建った。

これを聞いた流行らない髪結い床屋の男。自分もあやかりたいとお稲荷さんにお参りに行く。

床屋:

「どうか私にも同じご利益を…」

願掛けを始めて一週間が過ぎ、お参りを終えて戻ってきたところ、店の前にお客さんの行列が出来ている。「もうご利益が現われたか!」と早速仕事にとりかかる。

客の顔を湿して剃刀でスゥっと剃ったあとから新しい髭がぞろぞろ

落語 ぞろぞろ本来雨の日に履いた履物は?

落語 ぞろぞろについて。

アスファルト舗装などなかった江戸時代。雨が降れば辺り一面 水溜りだらけだったでしょう。こんなところを草履で歩いては草履に水は染込むわ、足に泥は着くわで大変です。

本来雨の日の履物は下駄や足駄(歯が高い下駄、高下駄とも)が用いられました。また足に土がつかず、湯が汚れにくいということで、風呂屋に行くのも下駄で行ったといいます。

草鞋は軽量で安価な消耗品で普段使いまたは旅向きでした。熊五郎が遠出をするために草鞋を買いに来たと言うのは理にかなっていることになります。